「知ってもらう」から「愛される」へ 三遠ネオフェニックス カゲっちとオカちゃんがつなぐクラブと地域の未来

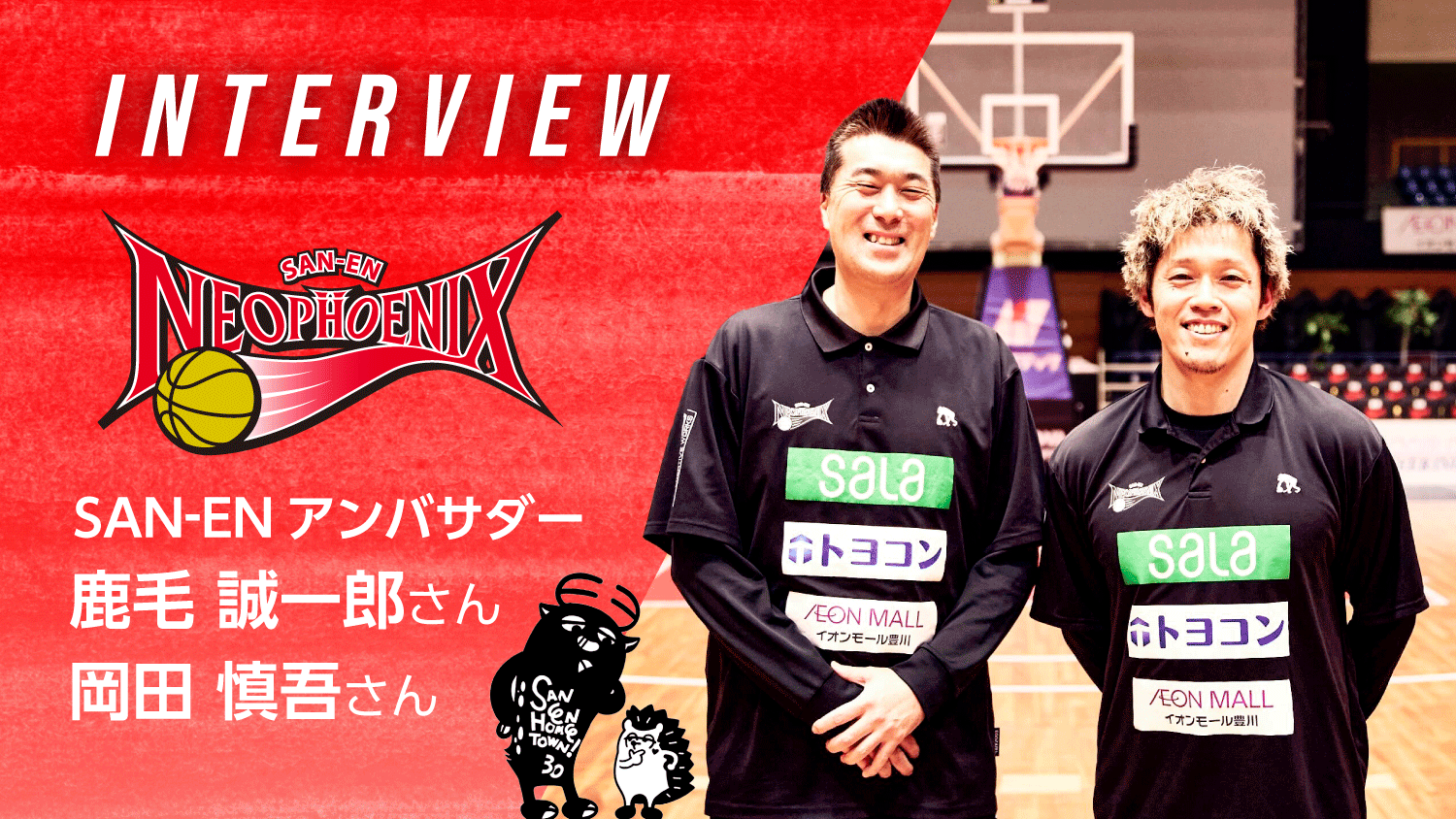

「100年さきの笑顔のために」を理念に掲げ、三遠ネオフェニックスは地域と共に歩む活動を積極的に展開してきました。学校訪問やこども農学校、こども食堂支援など、子どもたちを中心にした取り組みは年間150回を超えます。今回は、SAN-ENアンバサダーとして活動する鹿毛誠一郎さんと岡田慎吾さんの“おかげさま”コンビに三遠地域への思いやクラブが目指す未来について語っていただきました。

――企業理念である「100年さきの笑顔のために」が活動のベースにあり、一昨年に岡田慎吾さんも加わって“おかげさまプロジェクト”も立ち上がりました。現在は、どんな方針で活動していますか?

鹿毛)現在、クラブには140社ほどのパートナーがいます。そのほとんどが三遠地域の企業ですし、ファンの皆さまも同じく三遠地域の方が多数です。この地域が元気でなければ、私達も成り立たなくなりますので、地域を元気にしようというのが、そもそもの地域貢献活動の考え方ですね。元選手である私が、活動に携わるようになったのが3年前で、少しずつ活動の幅を広げようと努めているところです。

選手時代の活動は、バスケットボール教室のようなフェニックスを知ってくれている人へ向けたものが多かったですが、今行っている活動は、クラブの存在をまだ知らない方、興味の少ない方へ向けたものが多いです。まずは知ってもらって、応援してもらうことに力を入れています。

――岡田さんは2023年6月にSAN-ENアンバサダーに就任されました。選手として15年在籍していたとあってクラブへの思いは人一倍かと思います。

岡田)長年お世話になったクラブに対して今までとは違った形で「貢献したい」という気持ちで就任しました。ワクワクしていたのを覚えています。気持ちの変化というよりも、選手ではなくなったことに変化を感じていますね。“選手なんだ、すごい”と寄って来てくれることはありませんし(笑) こちらから進んでアプローチしていかないといけないと感じています。また、フロント社員の苦労を身に沁みて感じています。

――岡田さんはどんなところに課題を感じていましたか。

岡田)まだまだ三遠地域の皆さんに、フェニックスのことを知ってもらえていないと感じています。地域の皆さんとクラブの距離を縮めて、三遠地域の我がフェニックス、と思っていただけるようにしないといけないと感じています。そういった課題を感じる中で、主に学校訪問や地域のイベントへの参加など様々なことに取り組んできました。

――鹿毛さんは選手やチームスタッフを、岡田さんは選手を経験しています。当時、感じていた思いを形にしている部分はありますか?

鹿毛)そうですね。これまでの経験が今の活動に繋がっていると思います。選手として触れ合うファンの方々とは異なる層への活動が、とても大切だということをGMになって痛感しました。まずは知ってもらい、見てもらって応援してもらう。そのベースを大きく広げないことには、本当に地域に根付いたチームになれないと常々感じていました。

――活動を見ると、特に子どもたちに対してのものが多いですね。

鹿毛)はい。2、3日に1回は活動していて、年間150回ほど学校訪問を行っています。豊橋市では、今シーズンだけで52校ある小学校すべてに訪問しています。豊橋市以外にも県の北東部にある豊根村や静岡県の御前崎市や牧之原市など、かなり広い範囲に訪問しています。

©SAN-EN NEOPHOENIX

――子どもたちと距離感が縮まるという実感もありますか?

鹿毛)やればやるほど感じますね。“おかげさま”はイラスト化されていて、私は“カゲっち”というキャラクターになっています。最近は、歩いていると、「カゲっち!!」の名前で呼ばれることが多くなってきていますね(笑)もう「鹿毛さん」と言われる方が少ない感じがしています。

©SAN-EN NEOPHOENIX

――クラブではこども食堂への寄付も行っていますね。どんな経緯でスタートしたのでしょうか?

鹿毛)数年前に、こども食堂の方と一緒に何かできないかという話になったところからですね。はじめは、選手が寄付金を出していましたが、今は1勝するごとに60食分を会社から提供しています。コロナ禍前になりますが、津屋一球選手が食堂に行って子どもたちと一緒にご飯を食べるという試みもしました。選手の思いも込もった活動です。

2022年に津屋選手が豊橋こども食堂みらいクラブ様とのコラボイベントに参加したときの様子

©SAN-EN NEOPHOENIX

――選手たちにとってのモチベーションの一つになっていそうですね。

鹿毛)勝利することでより注目され、子どもたちの健康にもつながり、地域の元気にもつながります。その分、結びつきも強くなるわけですから素晴らしい活動だといつも思っています。運営している方もクラブのおかげで周知ができると喜んでくれていますし、こども食堂の数も実際に増えているそうです。

――「こども農学校」という取り組みもありますね。

鹿毛)JA愛知東様と一緒に行っている、四谷の千枚田で有名な新城市で農業に親しもうという取り組みです。1年10回のプログラムで、年間を通じて同じ子どもたちと取り組むのも特徴ですね。一緒に田植えをして、自分が植えた稲を自分で刈る。食べ物の大切さを学ぶ機会にもなっていると思います。バスケットボールは関係のない分野ですが、自分たちが一緒にやることで、クラブの存在も知ってもらえますし、すごく意義深い活動だなと感じています。

――お二人が楽しそうに、子どもたちと田植え、稲刈りをしている写真を拝見しました。

鹿毛)自分たちにとっても本当に楽しい機会です。最後に、稲刈りしたお米もいただけるのもなかなかない経験ですよね。私は身長が2mあるので腰を曲げて行う農作業はかなり大変ではありますが (笑)

――草の根で向き合う中で、地域の課題として感じるものはどんなことですか?

鹿毛)小学校の先生と話す中で感じているのは、クラブ活動が減少する中で子どもたちの運動機会が減っているということです。バスケットボールを問わず、やりたい子はクラブチームに入りますが、まったくやらない子との差は広がっています。私たちが1回訪問したところでどれくらい影響があるのかはわかりませんが、講話の中では運動の楽しさを伝えることは重要だと考えています。

――それだけ子どもたちとコミュニケーションを取っていると当然、アリーナで再会というケースもありますよね。

鹿毛)はい。試合会場で、「カゲっち、遊びに来たよ!」と直接声をかけてもらうのはすごく嬉しいですね。私たちは、 “おかげさまカード”を配っているのですが、そのカードを試合会場に持ってきてくれたら、シールをプレゼントするということをやっていて、「シールをもらいに来たよ!」と来てくれたりするんです。私たちに会いに来たよと言ってくれる方もすごく多くて、やってきて良かったなと感じます。

――選手時代とは視点も変わりますよね。

鹿毛)そうですね。選手を引退して、コーチ、GMを経てアンバサダーとなった今は、自分のことを全然知らない人と話す機会も多くあります。「フェニックスです!」と言っても全く知らない人もいるわけですから、最初は戸惑いました。地域で愛されるクラブになるには、まだまだだと痛感できた部分でもあります。そこから試行錯誤して活動を続けてきて、数年を経てようやく形になってきているのかなと思います。それでも、まだまだ最初の段階ですけどね。まだフェニックスのことをあまり知らない方も多いですし、しっかり積み上げて地域に愛されるクラブになりたいと思います。

岡田)私の場合、選手の時は感じていなかったのですが、自分たちは地域の皆さまに生かされているんだと自覚するようになりました。地域の皆さまに支えていただいて自分たちが活動できている、という思いで活動しています。特別意識しているわけではないですが、自然と接し方やアプローチの仕方も変わったと思います。

4月にホームゲームで行われたキッズ祭りでおかげさまキッズと一緒に会場を盛り上げる様子

――最後に、今後の目標をお聞かせ下さい。

岡田)まずは現在行っている活動を継続していくことが重要だと思っています。我々の活動は一朝一夕には結果が出ないと思いますし、コツコツと活動を続けつつ、アプローチする年代を広げていければいいなと考えています。そうしてフェニックスが三遠地域の方々の日常になれるようにしていきたいです。

鹿毛)私も本当の意味で地域に愛されるクラブになりたいなと思っています。フェニックスが地域で共通言語になって、結び付く関係になる。そういう存在になれればいいなと常々思っています。「フェニックスが今日勝ったね」「負けちゃったけど、いい試合だったね」みたいな言葉が地域の皆さんの間で起こるようになって、「フェニックスが、この地域にあって本当に良かったよね」と言ってもらえるような未来を目指したいですね。

©SAN-EN NEOPHOENIX