滋賀レイクス・原毅人社長インタビュー 目指すはクラブの枠を超えた“なくてはならない存在”

「Lake up together」をコーポレートスローガンに掲げる滋賀レイクスは、環境・教育・健康の3分野に注力し、「LAKES SDGs」として地域社会に根差した活動を展開しています。琵琶湖周辺での清掃活動「びわ湖一周クリーンウォーク」に代表される社会的責任活動の実践。そこには、単なるバスケットボールクラブに留まらず、滋賀県民にとって“生活インフラ”“心の一部”となることを目指す強い意思があります。その旗振り役となる原毅人社長に、滋賀レイクスのビジョンと、地域とともに描く未来を聞きました。

――クラブのスローガンとして「Lake up together」があり、SDGsの活動では環境・教育・健康をテーマにされていますね。

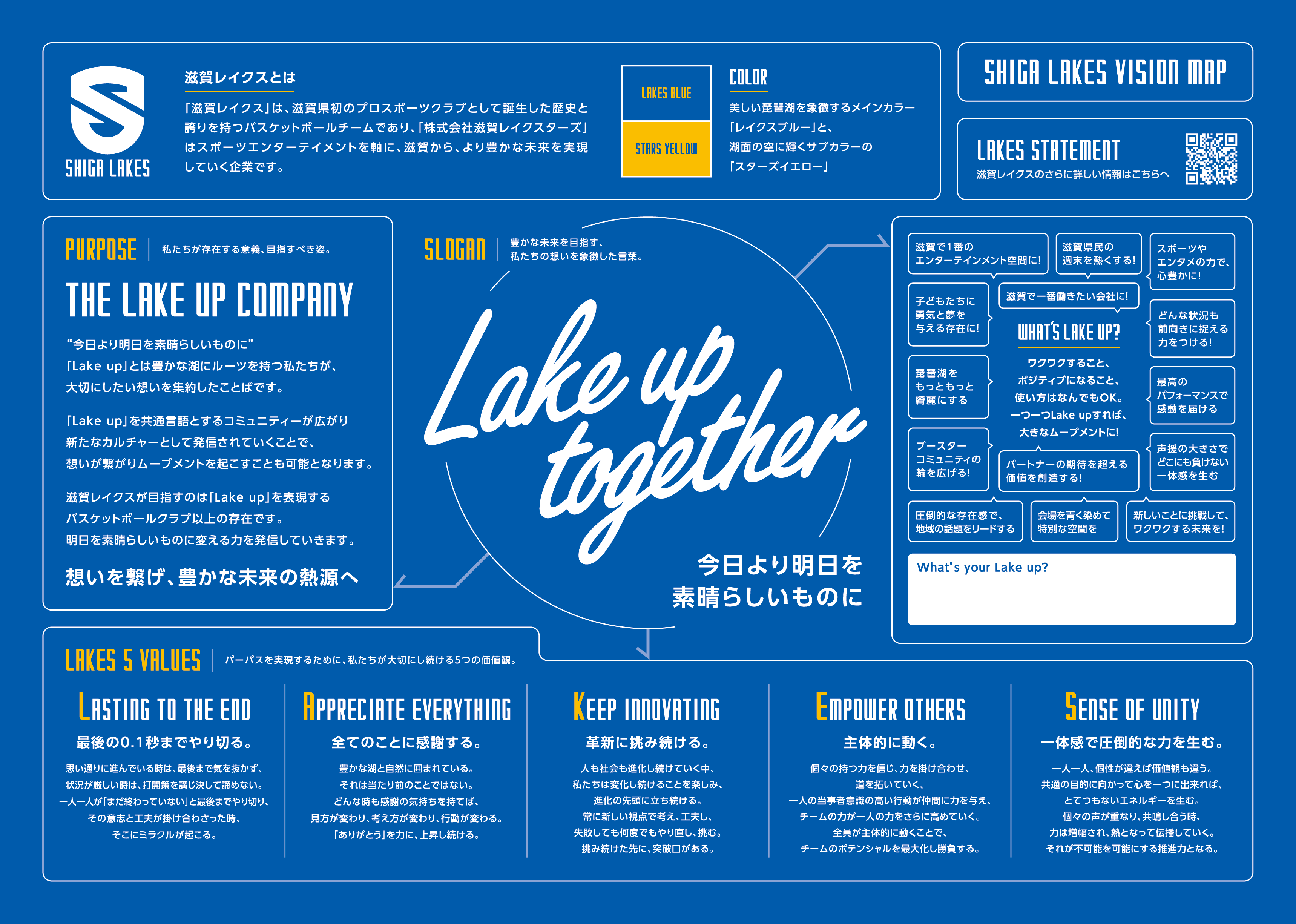

原)まず「LAKES STATEMENT」という企業理念を策定し、コーポレートスローガンに「Lake uo together」、パーパスに「The Lake up company」、行動指針に「LAKES 5 VALUES」があります。その中で我々は「LAKES SDGs」という名称で活動を行っており、その注力分野が環境・教育・健康の3分野になります。環境分野において、滋賀県としては琵琶湖の環境保全は重要で、広く「環境」と捉えて取り組む意義があります。教育と健康については、我々はプロスポーツクラブを中心とした会社ですので、スポーツを通じた次世代育成や社会貢献活動との親和性と責任があるという考え方です。

――思い入れの強い分野はどれでしょうか?

原)やはり琵琶湖関連のものですね。湖周辺の10市町村と共に「びわ湖一周クリーンウォーク」と呼ばれる清掃活動を行っています。全市町村で一周と考え、今は3周目に入っています。これは滋賀レイクスらしい取り組みであり、県の思いにも合致します。レイクスといえばクリーンウォーク、そう言えるような活動だと思っています。

©SHIGA LAKES

©SHIGA LAKES

©SHIGA LAKES

――中期目標「LAKE UP 5 GOALS」にも、社会貢献の項目を盛り込み、2026-27シーズン終了時までに年160回以上、2028-29シーズン終了時までに年200回以上と具体的な数字も明記しています。

原)我々の理念は「ビジョンマップ」にまとめています。その中で目指す姿が「バスケットボールクラブ以上の存在」というものです。バスケットボールクラブの運営はコア事業ですが、滋賀県には他競技のプロクラブがなく唯一のプロスポーツクラブとして長くやってきた歴史があります。また県内認知度80%以上という数字が物語っているように、18年目を迎える中で公益性という意味合いもあります。生活のインフラ、特に心の一部として「なくてはならない存在」を目指したいと考えています。優勝や売上など全て大事ですが、社会貢献目標には一意を込めて設定しています。

©SHIGA LAKES

――ファンやコミュニティと一緒に行う活動は様々ありますが、印象深いエピソードはありますか。

原)社会貢献活動であり、ファンクラブ向けの活動でもあるのですが、「ファン感謝祭」が印象に残っていますね。多くのクラブは体育館やアリーナで行われると思いますが、我々は屋外の矢橋帰帆島で開催しています。2023-24シーズンはB2優勝を果たしてB1復帰という歓喜のエンディングとなり、昨シーズンはB1最下位という厳しいエンディングでしたが、結果に関わらず、日が暮れる前の時間帯に約2000人のファンと「1年間一緒にやりきった」というエモーショナルな空気感が生まれます。我々が誇らしく思えるイベント、コミュニティです。

©SHIGA LAKES

©SHIGA LAKES

©SHIGA LAKES

――原社長は横浜出身で、選手時代は青森と埼玉のクラブに所属され、ワシントン州立大学への留学経験もお持ちです。このように様々な地域のコミュニティに触れてこられた中で、滋賀県の方々にはどのような特徴があるとお感じになりますか?

原)ブースターという非常に身近な方々で言うと、クラブの歴史や滋賀県への誇り、愛情が深く、それが大声援として発散されていて、熱狂的で愛情深い県民性だと思います。これは私の仮説ですが、近江商人*や、古都としての深い歴史が背景にあると思います。「滋賀は良いところだ」という思いを持っている方が多く、滋賀レイクスを応援してエネルギーを発散しているという感覚があるなと感じています。

*=江戸~明治時代にかけ、近江国(現在の滋賀県)を拠点にし、全国各地で商売を行った商人のこと。売り手・買い手・世間(社会)のすべてが満足する「三方よし」の精神を掲げて取引していた

――選手時代の経験が、社会的責任活動に生かされる部分はありますか?

原)それはあまり、無いように感じています。というのも、私が選手だった2013~16年頃は、今のようにプロスポーツクラブに社会的意義が求められる環境ではありませんでした。スクールで指導する機会は多かったですが、17項目に分けて各種取り組みを行うSDGsというアプローチもありませんでした。今はプロバスケットボールクラブが貢献できる活動の幅が広がったと感じます。加えて、バスケットボールの存在感が上がり、ファン・ブースター・パートナー企業・行政の皆様などステークホルダー(利害関係者)の輪が広がり経済的な部分も前向きな変化をしてきていると感じています。

――社会的責任活動に対して現状、選手やスタッフの考え方、意気込みはどのように感じていますか?

原)高い意識があると思います。全社員の内、バスケットボール経験者は約25%と多数派ではありません。滋賀に元々住んでいたかどうかに関わらず、「滋賀が好き」「滋賀のために」「この地域はもっと良くできる」というのがレイクスであり、この会社だという気持ちを強く持ってくれており、非常に意欲的だと感じます。

ファン感謝祭の設営に集まる社員のみなさま

©SHIGA LAKES

――選手で、特に目立つ選手はいますか?

原)田原(隆徳)選手が抜群ですね。彼は北海道出身でいろいろなクラブを渡り歩いてきて、滋賀は今シーズン3年目ですが、滋賀愛や感度が高く、支援者を募って個人で清掃活動をやっていたりします。クラブではレイクアップリーダーとなってみんなを引っ張っていってくれますね。

――滋賀愛が強く、感度も高いというスタッフが揃う中で、今後どんな可能性が考えられますか?

原)滋賀県内を中心としたコミュニティの中で、レイクスが「生活インフラ」や「心の一部」といった“なくてはならない存在”としてさらに広がっていくことを目指しています。そのうえで、滋賀レイクスというクラブ・会社、そして滋賀県というブランド価値向上につなげていきたいです。インフラ性とブランド性が広がり、クラブも強くなり、収益がクラブに投資される。そうした循環をつくりたいと考えています。今日の取材テーマで言えば、「Lake up」という概念やパワーワードが社会貢献活動とともに広がっていけば、必然的にクラブと事業の成長につながっていくと考えています。レイクスならではの形で、こうした取り組みを継続していきたいと思います。

©B.LEAGUE

――最後に今後に向けての思いをお聞かせ下さい。

原)中長期という部分で言うと、SDGsの達成時期は2030年で間もなくに迫っています。我々は「LAKES SDGs」と称していますが、SDGsとしては終わりが見えてきているわけです。一方で、内容としては終わりがあるものではないので呼び方も含め、永続性のあるものにバージョンアップし、シフトしていきたいですね。長期的には、社会貢献活動を通じて「滋賀レイクスだからこそできる滋賀県の未来の街づくり」につなげたいと考えています。分かりやすいところで言えば「もっとバスケットボールコートのあるパークができる」「我々が旗を振って運営や建設が進む賑わい施設ができる」といった形で、滋賀県に貢献できる循環やエコシステムができればうれしいです。

©SHIGA LAKES